Contrebandes (2006-2024).

Pas de requiem ni d’élégie, mais un hommage rendu aux lieux bien vivants qui, dans un contexte économique et politique de plus en plus hostile, défendent la diversité de l’édition contre l’hégémonie industrielle.

Le type chargé de l’attribution des aides publiques se grattait le menton.

Paola venait de lui exposer notre plan : rendre visible des ouvrages jusque là absents des étagères toulonnaises. Moyenne, petite et micro-édition, cœur incandescent de la création. Le slogan avait de la gueule : « livres illustrés pour enfants et anciens enfants, bandes dessinées pour adultes et futurs adultes ». Le type trancha : « ce projet n’est pas viable ».

Il fallait des murs. Le périmètre de la vieille ville s’imposa très rapidement, compte tenu de sa centralité, de sa décrépitude et de sa mauvaise réputation. Mais si nous avions anticipé le parcours du combattant induit – recherche jusqu’au cadastre des héritiers de boutiques fermées depuis vingt ans, visite de ces taudis, temps perdu à se cogner les exigences délirantes des proprios soudainement persuadés qu’il y avait là du pognon à se faire – peut-être nous serions-nous abstenu·e·s. Folle jeunesse.

Après quelques mois d’exploration, nous nous installâmes dans une ancienne boulangerie. La petite bande comptait alors cinq personnes autour de Paola dont quelques enseignant·e·s conjecturant une reconversion professionnelle, car il est de notoriété publique qu’un prof mécontent de son boulot envisage toujours d’ouvrir une librairie.

Finalement, personne n’a quitté l’Éducation nationale tandis que la néo-libraire inventait son métier sur le tas, l’enthousiasme, la passion du livre et le goût des autres.

Une librairie de caractère.

Les librairies de caractère se reconnaissent à leur partialité éditoriale revendiquée et à leur échafaudage économique brinquebalant.

C’est fou ce qu’on peut y orchestrer pour promouvoir des œuvres et stimuler l’échange : des lectures, expositions, débats, dédicaces, jeux, ateliers, mais aussi des concerts, des projections, du théâtre, de la danse… On peut y orchestrer à peu près tout ce qu’on veut, à vrai dire.

L’équipe a évolué au fil des ans. Contrebandes s’est aussi déplacée plus au nord, sans quitter la vieille ville, vers un plus vaste local fixant définitivement son adresse.

Et puis l’aventure s’est arrêtée. Plus exactement, Contrebandes a cédé la place à une nouvelle enseigne de librairie, spécialisée en jeunesse.

Le projet non viable aura vécu dix-huit ans.

On peut appréhender cette fin comme un échec, venant confirmer in fine l’avertissement du représentant de l’institution. Projet de zinzins idéalistes, de rêveurs affichant la particularité d’être autant des têtes de pioche que des bras cassés.

On peut aussi, a contrario, saluer la longue persistance d’une anomalie commerciale. Autrement dit, considérer non pas l’échec mais l’exploit, largement tributaire de l’énergie consumée par les personnes impliquées – au premier rang desquelles la principale animatrice de la librairie –, qui furent dès l’origine confrontées à une adversité systémique.

Développons, puisque ce sujet a accompagné toute l’existence de Contrebandes.

En revenant d’abord sur le fonctionnement de la chaîne du livre, dont la plupart des voyageurs cherchant un bouquin dans une boutique de gare (monopole de l’enseigne Relay) n’ont qu’une connaissance très superficielle. Ce qui suit pourra sembler un peu long – 10 minutes de lecture, pas non plus le bout du monde – mais désormais, nous avons tout le temps.

L’industrie du livre est une industrie

Un livre, donc, c’est au moins une personne pour l’écrire ou le dessiner, plus une maison d’édition, plus une imprimerie, plus une structure chargée de présenter les nouveautés aux libraires et d’ajuster les conditions de vente (diffusion), plus une plateforme logistique (distribution), plus une armada de camions pour le transport dans un sens (réception des commandes) et dans l’autre (retour des invendus), sans oublier les services de communication tournés vers le public.

Alors que les maisons d’édition les plus modestes réalisent elles-mêmes leur diffusion / distribution et opèrent une communication a minima selon leurs maigres moyens, quelques ogres entendent contrôler tous les maillons de la chaîne. En 2024, les premiers d’entre eux se nomment Hachette (Vincent Bolloré), Editis (Daniel Kretínský), Madrigall et Média-Participations. Ces groupes agglomèrent de nombreuses maisons d’édition [1] et concentrent l’essentiel des sociétés de diffusion et de distribution ; certains disposent même de grands médias permettant de dynamiser la promotion des ouvrages, car on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même. Bolloré, c’est Canal+, Cnews, Europe 1, le JDD …et aussi l’enseigne Relay.

La chaîne du livre française promeut la Culture avec un grand C. Vante dans des émissions publicitaires ad hoc le caractère sacré du Livre avec un grand L. Mais envoie parallèlement 25000 tonnes d’ouvrages au pilon chaque année. En estimant un poids moyen de 500g (beaucoup de livres pèsent nettement moins), nous en déduirons qu’au moins 50 millions de bouquins neufs sont détruits chaque année en France. Puis recyclés, ouf, la morale est sauve.

Les produits de la chaîne du livre suivent le même chemin que beaucoup d’autres produits manufacturés, imprimés au bout du monde dans des conditions sociales sur lesquelles il vaut mieux ne pas trop s’appesantir, puis rapatriés en porte-conteneurs. Surtout ceux, tout doux, qui révèlent aux petits enfants à quel point la nature est belle.

De nouveaux produits viennent sans cesse chasser les précédents. Best-sellers, page-turners, il est beau mon « témoignage choc », il est frais mon « livre événement », et venez goûter ce « polar phénomène » dont l’importance est surlignée par un bandeau rouge. La chaîne du livre est notoirement surproductrice : entre 35000 et 40000 nouveautés ou rééditions sortent chaque année en France, tous genres confondus. Disons 100 titres par jour, sans compter les ouvrages auto-produits (impression en ligne ou à compte d’auteur). 100, c’est aussi le nombre de maisons qui, émargeant aux gros groupes éditoriaux pour la plupart, sont créditées de plus de la moitié des dépôts à la BNF [2] (obligation légale à publication). Cela signifie qu’elles sont les principales responsables de la surproduction.

Bref : l’industrie du livre est une industrie, sale et sans états d’âme, comme toutes les industries. Soumise en France au fameux prix unique du livre (loi Lang), hypothétique gage de survie des librairies indépendantes face aux grandes chaînes ainsi privées de possibilité de dumping, elle excelle à valoriser son supplément d’âme, scintillant d’une aura immaculée en tant qu’elle touche aux choses de l’esprit, de la connaissance, de la culture. C’est vrai que Actes sud et Gallimard, ça ne sonne pas pareil que Nike et William Saurin. La dynamique productive de ces entreprises répond pourtant aux mêmes impératifs de croissance et de profit.

Le mythe de la librairie neutre et objective

Montrer des livres parce qu’on les aime, ou montrer des livres qui se vendent facilement ?

Les libraires sont invité-e-s à composer avec cette dissonance, ne serait-ce que parce qu’il faut payer le loyer et se nourrir. L’industrie impose alors ses codes, que l’édition artisanale est aussi sommée d’adopter en matière de diffusion et de distribution si elle veut avoir une chance de participer à la compétition.

Aucune librairie n’est en mesure de présenter sur ses tables l’intégralité des livres publiés chaque année. Aucune librairie ne peut présenter non plus ne serait-ce qu’un seul titre figurant au catalogue de chaque maison d’édition répertoriée (environ 10000, dont le dixième seulement aurait une activité régulière [3]). En conséquence de quoi les libraires opèrent un choix permanent.

Force est de constater que la plupart des observateur·ices l’ignorent ou font mine de l’ignorer : un récent article de Médiapart intitulé « l’antiféminisme prospère en librairie » réalisait l’exploit de ne jamais pointer la responsabilité des libraires dans son discutable constat, comme si les bouquins surgissaient en rayon par une espèce d’enchantement. Scoop : ce sont bien des vrais gens qui les ont expressément commandés et sortis des cartons. Dans le même ordre d’idées, aucun·e patron·ne de librairie n’a été physiquement contraint·e de vendre le livre signé par le leader politique de l’extrême-droite française, publié sous l’égide de Vincent Bolloré. Le cas échéant, cela relèverait du faits divers.

Il n’existe donc pas de librairie neutre et objective. Un « fonds diversifié » ne garantit pas la diversité éditoriale, mais la diversité des rubriques. La partialité ordinaire ne s’affiche pas comme telle mais opère en creux : un commerce prétendant accompagner les goûts variés du lectorat pour satisfaire le plus grand nombre accompagne surtout la fabrique industrielle des goûts.

Parlons de ces librairies d’accompagnement. On les reconnaît à leur fonds interchangeable, ou plus exactement, au caractère interchangeable de ce qu’elles choisissent de mettre en avant dans leurs vitrines et sur leurs présentoirs : le nouveau Pancol, le nouveau Nothomb, le nouveau Tesson, l’Astérix de l’année, le Goncourt, le Renaudot, des bouquins sur le développement personnel, des livres de Noël à Noël et des romans torrides pour l’été. Ensuite, selon leur taille, elles s’ouvriront plus ou moins à l’altérité.

Une petite librairie d’accompagnement ne s’intéressera pas aux catalogues CED-CEDIF, Serendip, Makassar ou Hobo, et contournera même l’essentiel des Belles Lettres. Environ un millier de maisons d’édition aspirant à une diffusion en librairie seront ainsi condamnées à rester sous les radars. Trop petites, trop marginales. Il se trouve que l’artisanat produit moins que l’industrie. C’est un problème, car la nouveauté est porteuse de désir et donc d’achat, comme on vous l’enseigne en première année de BTS force de vente. Les ogres submergent donc les étals pour noyer la concurrence sans jamais interrompe le torrent. Logique de la prévalence industrielle, parfaitement aboutie dans les supermarchés et autres grandes surfaces se piquant de proposer du livre (Fnac, Cultura) : enlevez les bouquins des grands groupes éditoriaux et enlevez ceux publiés il y a moins de trois mois, il ne restera là guère plus que le scrapbooking pour occuper vos soirées.

L’industrie sait surtout se montrer directement convaincante auprès des libraires. Par des bonnes marges financières accordées au prorata de la quantité d’ouvrages commandés – tout est relatif, hein, on ne marge pas dans ce domaine comme on marge dans le textile –, par des délais de paiement allongés, et par les services de presse envoyés massivement aux rédactions et aux influenceurs en vogue pour que les bouquins soient chroniqués et débattus. Ces livres sont rendus désirables avant même d’avoir été vus dans les rayons. C’est aussi le rôle des grands prix littéraires, largement phagocytés par les ogres de l’édition.

Ne se vendent pas tout seuls, par contre, les livres propulsés par des petites structures ne disposant d’aucune force de frappe médiatique, ni des moyens qui leur permettraient d’offrir des facilités de paiement aux libraires. Ceux-là ne recevront pas le Goncourt ni le Femina, sauf sur un malentendu, et ne figureront jamais sur l’étagère « meilleures ventes » de votre Relay préféré. Ni sur aucune autre, d’ailleurs. À bien des égards, ils n’existent pas.

Cela ne veut évidemment pas dire que l’artisanat ne produit que des bons livres et l’industrie des mauvais, à supposer que nous puissions nous entendre sur les notions de bon et de mauvais. Car les moyens financiers et la visibilité des grosses maisons leur permettent d’attirer des auteur·ices de tempérament, aussi de vampiriser l’inventivité des petites et moyennes structures (voir l’essorage de l’expression « roman graphique » et la généralisation des petits formats en bande dessinée au cours des années 2010, par exemple). L’édition industrielle peut même se permettre de produire des ouvrages non rentables, vocation culturelle oblige.

Cela ne veut pas dire non plus que la popularité d’un ouvrage est absolument conditionnée au bourrage de crâne qui précède sa sortie. La vraie popularité se mesure au temps long. Elle infuse via le conseil et le bouche à oreille. Personne n’envisageait le succès stratosphérique de Zai zai zai zai de Fabcaro, publié au printemps 2015 par un éditeur artisanal (Six pieds sous terre). Pas même l’éditeur, qui a dû le réimprimer à plusieurs reprises.

Librairie (indépendante) de caractère versus librairie (indépendante) d’accompagnement

Venons-on à l’essentiel.

Qu’elle soit spécialisée ou généraliste, on entre dans une librairie de caractère pour y trouver ce qu’on ne trouve pas ailleurs. Souvent, pour y trouver quelque chose qu’on ne cherche pas.

Une librairie de caractère est vraisemblablement une librairie de fonds, c’est à dire une librairie qui réassortit régulièrement ses rayonnages des mêmes ouvrages, car un bon livre est encore bon dix ans plus tard.

Une librairie de caractère a certainement, de l’avis des représentants qui la visitent, mauvais caractère. Parce qu’elle tient une ligne éditoriale et résiste aux arguments du type « tu devrais prendre tel livre en telle quantité car il va y avoir une forte campagne de presse autour ».

Elle défend des segments minoritaires, contre l’uniformisation et contre l’emprise de quelques milliardaires décidés à imposer leurs lubies réactionnaires. Il faut effectivement en avoir, du caractère, pour s’engager à boycotter les livres Bolloré (et donc s’affranchir de Stock, Grasset, Fayard etc.) comme 80 librairies indépendantes l’ont déjà fait.

Toutes les librairies de caractère sont indépendantes (sous entendu : indépendantes d’un grand groupe d’entreprises), mais l’indépendance n’est pas gage de caractère. L’indépendance est le lieu d’un continuum assez flou entre l’accompagnement et l’antagonisme. Certaines librairies indépendantes restent très à l’aise avec l’ordre industriel, certaines lui sont franchement hostiles, les autres ondulent. Très peu en tout cas peuvent se prévaloir d’une indépendance complète vis-à-vis des ogres de l’édition. Ce n’était certainement pas le cas de Contrebandes qui, comme la plupart de ses consœurs, s’accommodait de la dissonance pour garder la tête hors de l’eau et accueillait sans rechigner les nombreux bons ouvrages produits par les ogres, revendiquant sa singularité tout en validant certaines recommandations industrielles.

On compte 3000 librairies indépendantes parmi les 20 à 25000 points de vente de livres recensés en France (grandes surfaces, maisons de la presse etc.). Ce sont à peu près les seuls commerces de livres susceptibles de présenter autre chose que des produits industriels. Jouant ainsi « un rôle déterminant pour la promotion de la diversité éditoriale », les librairies indépendantes sont potentiellement soutenues par les pouvoirs publics. Mais l’institution veut aussi rester attentive à la pérennité économique de la boutique réclamant une aide. Dans un secteur soumis à l’hégémonie capitaliste, cela revient à privilégier le respect des codes industriels en vigueur. Et donc, paradoxalement, à refuser les dossiers des librairies les plus radicales en matière de diversité éditoriale, qui voudraient ne présenter que des petits catalogues (« ce projet n’est pas viable »).

La librairie de caractère est donc condamnée à une double peine : plus vous renâclez devant l’ordre industriel, plus vous souffrirez au plan économique compte tenu de conditions d’exercice défavorisées a priori, et plus vous devrez brûler des calories pour faire vivre des bouquins qui n’ont pas été médiatisés avant d’atterrir sur vos tables. Autrement dit : vous vous élancerez depuis une ligne de départ bien en retrait, et vous courrez avec les poches pleines de pierres.

Voilà pourquoi, dans une société soumise à la rationalité industrielle – qui ne superpose pas à la raison marchande car on peut envisager un commerce dans la seule perspective de vivre correctement, sans l’obsession de la croissance et du profit – une librairie de caractère est condamnée à galérer, bien plus que celles faisant seulement profession d’accompagner l’ordre industriel. Montages économiques baroques, débauche permanente d’énergie pour promouvoir les ouvrages sans toujours disposer de l’aide humaine nécessaire puisque les finances ne permettent pas une embauche adaptée : l’attention ainsi portée à une santé financière sur le fil se fait au détriment de votre bonne santé individuelle (oubliez les 35 heures, oubliez les vacances). Phénomène possiblement aggravé par le contexte socio-politique local. Sans oublier, évidemment, que le commerce de livres ne fera jamais de vous une femme riche, que vous acceptiez ou non le diktat industriel.

Désespérant ? Visiblement, non. Les vocations ne manquent pas : goût du livre et perspective de moments hors du commun. La mèche se consumera plus vite que prévu ? Les moments hors du commun finiront par perdre leur importance derrière le poids du quotidien ? Quand on s’y met, on ne l’envisage pas. On verra plus tard. Ça durera ce que ça durera.

L’exploit consiste bel et bien dans le fait que Contrebandes ait pu durer si longtemps.

Fondu au clair

Cette intensité. Ces euphories. Cette grosse fatigue.

Personne ne reste sur le carreau. Réjouissons-nous donc.

Derniers mots, avant de tirer définitivement le rideau.

Nous saluons chaleureusement les auteurs et autrices qui, au fil du temps, ont modelé l’argile de Contrebandes ; les éditrices, éditeurs, représ, médiathécaires complices avec lesquel·lles nous avons fait un chouette long bout de chemin ; les artistes qui ont accepté de jouer, chanter, danser là ; toutes celles et ceux qui, non content·es de nous acheter des livres, ont parfois contribué de façon bénévole au fonctionnement de la librairie, envisageant même pendant quelque temps sa transmission sous forme coopérative – mais le machin était décidément trop tordu.

Je voudrais aussi rendre un hommage très spécifique à Paola, qui aura incarné Contrebandes et tenu l’édifice à bout de bras, depuis le début jusqu’à cette conclusion salvatrice. Grazie mille.

Une aventure s’achève, mais les librairies de caractère continueront de tracer leur route.

On trouvera encore des zinzins déterminés à bricoler des montages énergivores face à l’ogre industriel, contre les passions tristes de Vincent Bolloré et Pierre-Edouard Stérin, privilégiant l’édition de création, créant des havres esthétiques et politiques quand l’expression directe est chassée de l’espace public, déployant enfin une autre vision du monde, vers la beauté, vers la joie.

C’est évidemment l’endroit où doivent s’acheter les livres, si je peux me permettre.

Gilles

[1] Principaux groupes éditoriaux en 2024 :

– Editis : 10/18 / Belfond / Bordas / First / Gründ / La Découverte / Le Robert / Nathan / Plon / Pocket etc.

– Hachette Livre : Dunod / Hatier / Fayard / Grasset / Hachette / Larousse / JC Lattès / Stock etc.

– Madrigall : Casterman / Denoël / Flammarion / Futuropolis / Gallimard / J’ai lu / Minuit / P.O.L / Sarbacane etc.

– Média-participations : Dargaud / Dupuis / Fleurus / Le Lombard / La Martinière / L’Olivier / Le Seuil etc.

[2] Bibliothèque Nationale de France.

[3] Ce chiffrage ne comptabilise pas les éditions à compte d’auteur et les impressions à la demande. Il existe néanmoins des maisons n’ayant pour vocation que de publier un seul auteur, ou une seule série de livres. Blake & Mortimer éditions par exemple, ou Les Livres du Futur, ne servant jusqu’à preuve du contraire que les seuls livres de Riad Sattouf. Le Syndicat National de l’Édition précise que « 20 éditeurs ont plus de 5000 titres chacun et que 5000 éditeurs ont moins de 10 titres chacun ». « 1000 maisons d’édition ont une activité régulière d’édition et plus de 400 une activité significative ». Voir sur le site du SNE et sur le site du ministère.

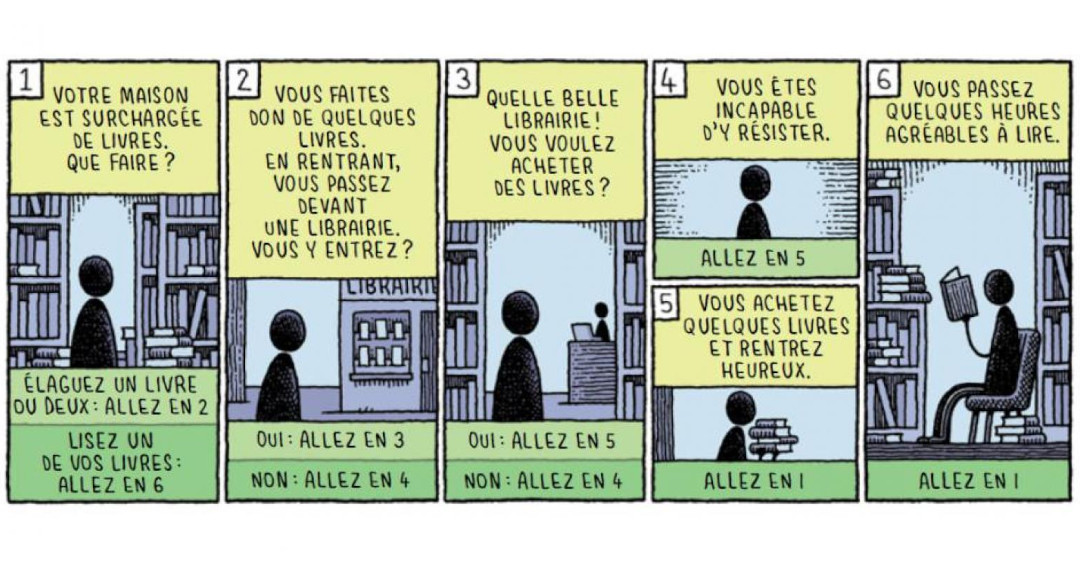

Illustration : Tom Gauld. Extrait de La revanche des Bibiothécaires (éditions 2024, 2022).