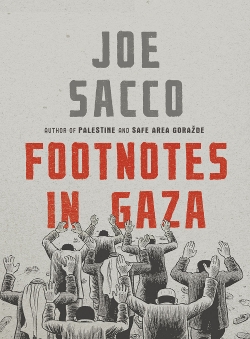

“Porter la plume dans la plaie”, adopter le point de vue de l’historien. Le mode d’expression utilisé par le journaliste Joe Sacco pour témoigner des troubles de ce monde, la bande dessinée, lui impose une immersion au long cours que ses confrères soumis aux exigences du « temps réel » envisageront peut-être comme un privilège. L’auteur primé de Palestine évoque son métier et son propre rapport aux médias.

Entretien réalisé le 26 août 2011 en marge du festival de Solliès-ville par Gilles Suchey et Cécile Mathey. Traduction : Cécile Mathey.

Vous travaillez à partir d’entretiens et de photographies comme le font beaucoup de journalistes. Mais par le mode d’expression singulier que vous utilisez, vous n’êtes pas soumis aux mêmes contraintes temporelles que vos confrères. En quoi le temps passé à dessiner affecte-t-il la démarche journalistique ?

Quand j’étais étudiant en journalisme j’aimais la pression de la deadline, cette sensation qu’on éprouve quand il faut écrire très vite. Mais je n’ai jamais trouvé le moyen de dessiner un reportage suffisamment rapidement pour que sa publication ait la moindre incidence sur la situation décrite. Dessiner me demande beaucoup de temps. Avant que mon travail ne soit publié sept années se seront peut-être écoulées et quoi que j’aie pu voir, la situation aura certainement évolué. Ce que je constate toutefois, c’est qu’il y a des constantes. Ce sont ces aspects sur lesquels j’essaie de me concentrer. Chaque reportage s’inscrit dans un contexte à un moment particulier, mais la manière dont les gens se comportent dans ces situations est intemporelle.

Gaza 1956 en est-il un exemple ?

Gaza 1956 en est-il un exemple ?

Certainement. On y voit des gens dans une situation très difficile, je pense que le lecteur peut s’imaginer à leur place. On ressent quelque chose vis-à-vis d’une personne dont la maison a été détruite, que ce soit l’année dernière ou il y a dix ans. En l’occurrence il s’agit de Gaza, mais la manière dont les êtres humains réagissent dans ce type de situations est toujours le même. Dans Gorazde, par exemple, il y a ces jeunes filles qui voudraient acheter des jeans : elles savent que je vais à Sarajevo et me demandent si je peux leur en trouver. La situation décrite est spécifique à la guerre de Bosnie, en 1995, mais la préoccupation de ces filles peut être admise quelle que soit l’époque. Confronté aux mêmes problèmes, chaque être humain réagira probablement de la même manière.

J’aime bien aussi penser au long terme. Je ne veux pas me contenter de deux ou trois témoignages pour mon récit, je cherche à m’immerger plus profondément parce que je sais que son élaboration va prendre du temps, alors il me faut connaître la ville de Gorazde ou la ville de Rafah. Je ne débarque pas pour deux heures. Il me semble qu’ainsi, on parvient mieux à décortiquer la complexité d’une situation donnée. On ne comprend jamais tout, mais on comprend un peu mieux en agissant de la sorte que lorsqu’on doit remettre un papier sous la pression quotidienne.

N’est-ce pas l’essence même du reportage ?

Tout ce qui intéresse le journalisme aujourd’hui appartiendra à l’Histoire demain. Il faut juste admettre qu’on ne peut rapporter correctement des événements quelques minutes seulement après qu’ils aient eu lieu. La radio, la télévision et internet fonctionnent peut-être sur ce principe mais ce n’est pas mon travail. J’essaie de brosser un tableau plus complet. Disons que je réalise un travail de journaliste en essayant de penser comme un historien.

Dans vos bandes dessinées, vous apparaissez en tant que personnage à part entière. D’autres auteurs dont le travail s’approche du vôtre font de même, comme les Français Davodeau et Squarzoni. Cette manière d’ajouter une distance, de rappeler au lecteur que ce qu’il a sous les yeux concerne votre point de vue, est-elle réfléchie ?

C’est un peu arrivé de façon accidentelle, parce que je viens de l’autobiographie. Au début de ma carrière je faisais des bandes dessinées humoristiques qui parlaient de moi et je me mettais donc constamment en situation. Puis, quand je me suis mis à faire du journalisme en bandes dessinées, sans le conceptualiser vraiment je me suis dit : “OK, ce sont mes propres expériences en Palestine”. Ainsi, j’ai opéré un passage très organique de la bande dessinée autobiographique au journalisme autobiographique, en quelque sorte, sans mesurer les enjeux. Mais je pense effectivement que c’est un avantage de me représenter, cela souligne le fait qu’il ne s’agit que d’un point de vue. Je suis un filtre et ceci est mon expérience personnelle de la situation. Et ma personnalité va bien sûr affecter mon interlocuteur. Je ne prétends pas être quelqu’un qui arrive et ne dérange rien. Je crois que chaque journaliste laisse une empreinte là où il passe. La notion d’objectivité me paraît étrange. Il y a peut-être une vérité objective, sans doute un fait peut-il être qualifié de vrai, mais je ne sais pas si un journaliste peut être objectif. Ce sont des choses différentes.

Le journalisme télévisuel nous sert des images dont il aimerait nous persuader qu’elles sont la réalité, en oubliant de préciser au téléspectateur que les angles choisis pour les prises de vue ne sont pas anodins, qu’on privilégie souvent les quelques secondes les plus chargées sur le plan émotionnel parmi des heures de tournage, et que les extraits retenus sont systématiquement, soigneusement et encore une fois, très subjectivement, montés pour coller à un discours.

Je comprends les problèmes des journalistes. On est confronté à tellement de choses dont on ignore les tenants… Les gens peuvent vous fournir de mauvaises informations. Si vous portez une caméra de télévision, vos interlocuteurs seront tentés de jouer un rôle pour cette caméra. Parfois, vous parlez avec quelqu’un et une tierce personne intervient : “ne leur dis pas ça…” Il y a plein d’embûches de ce genre dont je souhaite aussi témoigner dans mon travail. Je veux montrer les problèmes du journalisme, révéler les fissures dans l’édifice. Je ne considère pas que le travail des journalistes n’a aucune valeur, bien au contraire, mais c’est un boulot très difficile et on ne peut pas prétendre que ces difficultés n’auront aucun impact sur ce que le lecteur reçoit au final.

Le conflit israélo-palestinien et la guerre de Yougoslavie ont ceci en commun qu’ils déchirent des peuples frères et intègrent d’importants aspects religieux. Pourquoi avez-vous choisi de les traiter plutôt que d’autres ?

C’était par curiosité personnelle. Il y a tellement de sujets à couvrir… En Bosnie, je me souviens d’une discussion avec un journaliste qui se demandait pourquoi nous étions là plutôt qu’au Rwanda. Il se passe tant de choses dans ce monde, je ne peux choisir que ce qui me prend aux tripes, ce qui m’attire irrésistiblement. Ce n’est pas que tel sujet soit plus important que tel autre, mais certains captivent mon attention et je me laisse porter vers eux sans trop me poser de questions. Il faut tellement de temps pour réaliser une bande dessinée que le problème est surtout de savoir si le sujet vous passionnera toujours dans sept ans, quand vous serez encore en train de plancher sur le même livre. Les choix sont de cet ordre là.

La question palestinienne m’a particulièrement touché parce qu’ayant grandi aux États-Unis – je ne suis ni juif, ni Arabe, ni musulman – je pensais que les Palestiniens étaient des terroristes. Je ne m’intéressais pas vraiment à l’actualité, et l’équation « Palestiniens = terroristes » était entrée dans ma cervelle sans que je m’en aperçoive, parce qu’à chaque fois qu’on entendait le mot Palestiniens à la télé ou la radio c’était en lien avec des attentats. On ne parlait pas du conflit ni de ses origines, on disait : “des Palestiniens détournent un avion” ; “des terroristes palestiniens attaquent un bus israélien”. Mais plus tard, quand j’ai vraiment commencé à m’intéresser au sujet, le choc a été rude. Plus particulièrement parce qu’à l’époque j’étudiais le journalisme, et qu’on m’avait servi ces trucs à la télé et dans les journaux avec la prétendue objectivité du journalisme américain, une vision finalement très partisane de la situation ! J’étais furieux, pas seulement à cause de la situation en elle-même, mais parce que je me rendais compte que les journaux auxquels je me fiais ne méritaient pas ma confiance. La colère est une de ces forces qui vous pousse à agir.

Concernant la Bosnie c’est dans une certaine mesure la même chose. J’étais en colère parce que les Nations Unies, les États-Unis et d’autres pays pointaient la crise humanitaire alors qu’il s’agissait clairement d’un problème politique. Et pendant qu’ils faisaient semblant, tous ces gens étaient tués… Il aurait été plus honnête d’admettre que la situation ne les intéressait pas, plutôt que s’agiter en se contentant d’envoyer de la nourriture. Le véritable enjeu était d’arrêter la tuerie, pas de nourrir la population ! Je vous donne la version courte, mais c’est un peu ce qui m’a poussé là-bas…

Est-ce que les gens dont vous parlez dans vos livres ont ensuite l’occasion de les lire ?

Je suis retourné en Bosnie cinq ans après mon reportage, on a organisé une séance de dédicaces à Sarajevo et certains habitants de Gorazde étaient présents. Et puis à Gorazde même, j’ai distribué le livre à tous les protagonistes importants, plus quelques exemplaires pour le centre culturel. C’est plus difficile de faire parvenir des livres à Gaza. En fait, il est difficile de faire parvenir quoi que ce soit à Gaza. Mais quelques exemplaires ont pu circuler et j’ai eu de bons retours. Le problème avec Gaza 1956, c’est que de nombreuses personnes âgées que j’avais interrogées sont décédées pendant la réalisation du livre. Un ami me tenait au courant : « celui-là est mort, celui-ci aussi… » C’était dur parce que j’aurais vraiment aimé qu’ils voient ce travail abouti, parce qu’ils m’avaient consacré du temps et raconté leur histoire… D’une manière générale, j’essaie de donner le livre aux gens concernés. Comme à Neven, le personnage central de The fixer. Ce n’est pas un portrait très flatteur mais il aime quand même le livre, parce que tout le monde a envie de se voir dans une bande dessinée !

Gaza 1956 raconte un événement à propos duquel il n’existe visiblement pas de témoignage écrit ou photographique. C’est un travail testimonial, et patrimonial pour les Palestiniens. Pensez-vous qu’il puisse être utile à la jeunesse palestinienne, dans la mesure où le passé éclaire la situation actuelle ? 1956 est loin…

C’est vrai. Je dois dire que je n’ai pas écrit le livre pour un public palestinien mais occidental. Pourtant, forcément, on finit par se dire que les Palestiniens devraient s’emparer de cette histoire. Deux historiens locaux ont écrit sur le sujet, l’un de Khan Younis et l’autre de Rafah. Je les ai rencontrés tous les deux et ils m’ont un peu aidé. Certaines personnes se sont donc penchées sur la question mais il faut avoir conscience qu’il se passe beaucoup de choses ici dont on finit par perdre la trace. Il semblerait que les Palestiniens ne s’organisent pas pour préserver leur Histoire de manière systématique, alors que les Israéliens sont très forts dans ce domaine. Ils ont Yad Vashem, le musée de l’Holocauste, ils organisent des rencontres avec les survivants de la Shoah. Et c’est une bonne chose, cela servira aux générations futures. Le problème avec les Palestiniens est que la même Histoire continue de s’écrire chaque jour et qu’ils ne peuvent donc pas la digérer . « Pourquoi se lancer dans ce projet alors que nous avons toujours le même problème ? » Ils n’ont pas encore le luxe de pouvoir se retourner et conduire une réflexion sur leur propre Histoire.

Les Palestiniens ont pourtant des universités : aucun historien palestinien ne travaille sur ce sujet ?

Il y a des historiens, et même de grands historiens palestiniens, mais lorsque j’étais là-bas j’avais l’impression que s’ils écrivaient sur leur Histoire, ils ne s’intéressaient pas forcément aux témoignages. Par exemple, on pourrait attendre qu’ils recueillent ceux des témoins de 1948 encore vivants pour les rendre accessibles à leur peuple… L’idée existe peut-être, mais il y a énormément d’informations et de faits qui ne sont pas systématiquement consignés. Je suis heureux d’avoir fait ce que j’ai fait, mais c’est toujours mieux si les gens écrivent et s’intéressent à leur propre Histoire.

Comment les Israéliens perçoivent-ils votre travail ?

Il a été commenté dans quelques ouvrages, j’ai été interviewé par des journalistes israéliens qui, pour la plupart, comprennent bien mieux l’ambivalence et l’ambiguïté de la situation que leurs confrères américains. Aux États-Unis, vous devez faire attention à ce que vous dites. En Israël, vous pouvez être un peu moins prudent. Le débat est plus ouvert. Les Israéliens savent ce qui se passe, ils savent que des gens sont tués des deux côtés.

Dans une interview, un historien israélien affirme que les faits décrits dans Gaza 1956 ne se sont jamais produits, et qu’il le sait parce qu’il était là-bas à l’époque. À moi, il avait confié ne rien connaître de cette histoire sans toutefois prétendre que ce n’était pas arrivé. J’ai vérifié mes notes. Alors je ne sais pas comment le journaliste a formulé sa question et comment il a interrogé cette personne. Je suis sûr qu’il existe d’autres gens niant l’existence de ces événements, mais dans le cadre de mes recherches, j’ai aussi rencontré le grand historien israélien Benny Morris, proche de la droite dure. Je lui ai expliqué que je cherchais des informations sur Khan Younis en 1956 et il n’a pas hésité : « Ah, vous voulez parler du massacre ? ». Même lui reconnaît les faits. Je n’ai toutefois trouvé personne qui connaisse l’histoire dans le détail. J’ai dû demander à deux chercheurs de consulter les archives israéliennes, j’ai fait ce que j’ai pu mais c’est très difficile. Rencontrer quelqu’un qui admette avoir tué des gens en 1956, trouver des documents… Si je savais lire l’hébreu, je serais peut-être resté six mois de plus. Vous payez un chercheur, combien allez-vous dépenser avant de décréter que le nombre de documents dont vous disposez est suffisant et qu’il n’y a peut-être rien de plus à trouver ?

Le public américain est-il plus étroit d’esprit que le public israélien ?

Les Israéliens sont jaloux de leur propre histoire mais ils comprennent la réalité de ce qui s’est passé. Ils peuvent percevoir l’existence des Palestiniens comme une menace, mais ils savent aussi que des gens ont été chassés de leurs foyers, qu’Israël bombarde et tue des Palestiniens. Aux États-Unis, c’est plus difficile de parler de ces choses-là, c’est plus difficile à reconnaître d’une certaine manière. La question palestinienne est plus politique en Amérique.

Il est parfois difficile de comprendre pourquoi c’est si compliqué…

Prenez la visite de Benjamin Netanyahu aux Etats-Unis, lorsqu’il s’est exprimé devant le Congrès. D’abord, il contrarie vraiment Obama en déclarant qu’il n’est pas question pour Israël de rendre certains territoires, au prétexte que le pays deviendrait indéfendable. Puis il se rend devant le Congrès… Avez-vous vu les députés et les sénateurs debout, en train d’applaudir continuellement, à chaque « Jérusalem ne sera jamais divisée » ? Ils sont obligés d’applaudir parce que s’ils ne le font pas, ils s’exposent à des difficultés politiques. Il existe un lobby israélien très puissant. Il y a aussi des sionistes chrétiens qui croient que Jésus ne reviendra pas tant que quelque chose n’aura pas changé en Terre Sainte. D’étranges alliances se forment. D’autres groupes, pour d’autres raisons, stratégiques par exemple, soutiennent Israël. Donc vous voyez ces députés et sénateurs applaudir debout, avec bien plus d’enthousiasme que lors du Discours à la Nation d’Obama. Il y a quelques semaines, 81 sénateurs et députés américains ont effectué une visite en Israël, financée par les Israéliens, pour voir une fois de plus le conflit du point de vue israélien : « regardez ces menaces », etc. Un député ne souhaitait pas s’y rendre mais il a dû s’y résoudre pour ne pas être stigmatisé. Tout cela est très politique au sens électoraliste du terme.

Avez-vous déjà subi des pressions ?

Pas vraiment. La presse grand public a lu le livre, mais certains médias importants l’ont ignoré en estimant qu’il était trop polémique. Difficile de connaître les tenants, on peut juste émettre des hypothèses. Récemment, le magazine The Atlantic a sorti un palmarès des dix meilleurs livres documentaires touchant au journalisme. Le mien n’a pas été mentionné. Ça m’est égal, évidemment. Mais deux lecteurs ont immédiatement écrit au magazine, demandant pourquoi mon travail n’était pas cité. L’auteur a répondu qu’elle y avait pensé mais qu’elle préférait éviter la polémique…. Du coup, la controverse a eu lieu… Mais c’est la seule fois où j’ai entendu quelqu’un reconnaître ce malaise. Je soupçonne toutefois certains d’ignorer mon travail parce qu’il est plus facile de l’ignorer que d’en parler.

Avez-vous rencontré des difficultés au cours de votre travail sur la Palestine ?

Non, je n’ai pas eu de problème. J’avais une carte de presse et je pense que la plupart des Israéliens respectent les cartes de presse. Je n’ai pas eu de problème à l’aéroport. Vous savez, s’ils me le demandent, je dis que j’étais à Gaza. « Qu’avez-vous fait à Gaza ? Hé bien , j’ai interrogé des gens. Qui avez-vous interrogé ? Je ne vais pas vous donner leurs noms, mais j’ai vu des gens et voilà ! » Je ne vais pas faire semblant. On m’a posé beaucoup de questions à l’aéroport mais franchement, je pense que le souci principal était la sécurité de l’avion. Je ne pense pas que c’était politique, et si ça l’était, hé bien, c’est comme ça.

Quels sont vos projets ?

Je travaille actuellement sur les États-Unis, en collaboration avec un autre journaliste, Chris Hedges, que j’ai rencontré en Bosnie. Nous choisissons quatre endroits en Amérique qui sont, dans une certaine mesure, passés à la trappe : la Virginie de l’Ouest, les zones minières en particulier, Camden dans le New Jersey ; une réserve indienne dans le Dakota du Sud, et un dernier endroit où nous ne sommes pas encore allés, la Floride, où les migrants travaillent dans des conditions proches de l’esclavage. C’est toute une éducation pour moi. Il existe des endroits aux États-Unis qui ressemblent aux pays en voie de développement… C’est éprouvant à voir.